Недавно коллектив профессора Хэ Цяна из Отделения науки о жизни и медицины Харбинского политехнического университета и Чжэнчжоуского исследовательского института ХПУ добился значительного прогресса в области прецизионной терапии глиобластомы. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie под заголовком: «Самонаводящийся липосомальный наноробот для активной терапии глиобластомы» (A Self-Homing Liposomal Nanobot for Active Therapy of Glioblastoma).

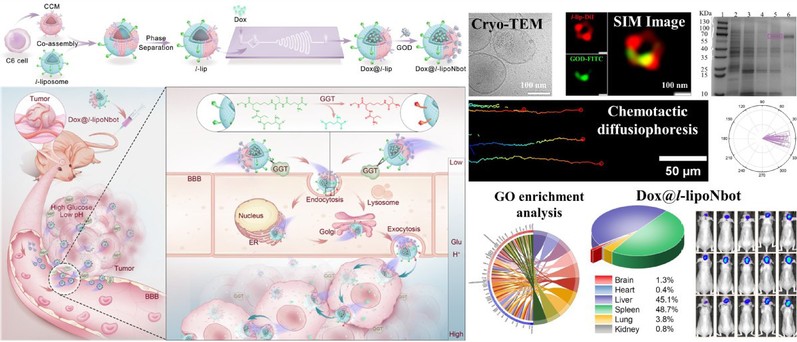

Вдохновившись существованием биохимических градиентов в микроокружении опухоли, исследователи создали липосомальный наноробот с функцией автономной навигации. Этот наноробот способен эффективно транспортировать лекарственные вещества, активно преодолевать гематоэнцефалический барьер, обеспечивать выход из лизосом и избирательно накапливаться в очагах глиобластомы в живом организме, открывая новые перспективы для прецизионной терапии этого заболевания.

Глиобластома является одной из наиболее агрессивных и летальных опухолей центральной нервной системы, при этом клинические результаты лечения остаются неудовлетворительными. Основная трудность заключается в том, что гематоэнцефалический барьер и сложное микроокружение опухоли образуют неприступную «крепость», которая делает практически невозможным точное таргетирование очага как обычными лекарствами, так и нанопрепаратами, что серьёзно ограничивает клиническую эффективность лечения.

Чтобы преодолеть эту проблему, команда исследователей обратилась к уникальным биохимическим характеристикам микроокружения опухоли — таким как градиетн протонов и сверхэкспрессия γ-глутамилтрансферазы. Новаторски используя многоуровневую стратегию молекулярной сборки, они массово разработали самонаводящийся липосомальный наноробот янусовой структуры. С одной стороны, наноробот оснащён ферментным модулем, катализирующим распад эндогенной глюкозы, что обеспечивает его автономное движение и направленное перемещение к центру опухоли по протонному градиенту. С другой стороны, наноробот подвергнут γ-глутамилированию, что позволяет ему избирательно связываться с γ-глутамилтрансферазой, высокой экспрессией которой характеризуются клетки гематоэнцефалического барьера и опухоли. В этом процессе непосредственно на месте формируются положительно заряженные первичные амины, что запускает адсорбционно-опосредованный трансэндоцитоз и, благодаря «эффекту протонной губки», обеспечивает эффективный выход из лизосом. В результате наноробот успешно преодолевает гематоэнцефалический барьер и множественные барьеры микроокружения опухоли. Эксперименты на животных показали, что применение такого липосомального наноробота повышает эффективность доставки лекарств более чем в четыре раза, существенно продлевает медиану выживаемости и демонстрирует хорошую биосовместимость и низкую токсичность.

Схематическое изображение: липосомальный наноробот воспринимает сигнальные градиенты микроокружения глиобластомы и осуществляет активное таргетное воздействие на опухоль; приведены результаты терапии

Исследование предлагает инновационную терапевтическую стратегию «атаковать щит микроокружения болезни её же копьём»: использование специфических биохимических сигналов патологического микроокружения позволяет обеспечить автономную навигацию и преодоление барьеров для точной доставки лекарств. Данный подход обладает высокой универсальностью и в перспективе может быть распространён на лечение других заболеваний центральной нервной системы, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, открывая новые направления для развития прецизионной медицины.

Профессор Хэ Цян и исследователь Сюань Минцзюнь из Вэньчжоуского исследовательского института Академии наук Китая являются соавторами-корреспондентами статьи. Первым автором статьи является аспирантка Отделения науки о жизни и медицины Чэн Яньфан. Соавтором-равноправным первым автором выступил доцент Чжу Каннин из Вэньчжоуского исследовательского института. В исследовании также участвовали профессор У Инцзе и младший научный сотрудник Мао Мэн из Отделения науки о жизни и медицины, а также исследователь Ян Лин из Вэньчжоуского исследовательского института. Исследование выполнено при поддержке Национального фонда естественных наук Китая и Программы ключевых исследований и разработок провинции Хэйлунцзян.

Ссылка на статью:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202512948